皆さま、こんにちは。aiEDU JAPANプロジェクトマネージャーの川村です。

はじめに、aiEDU JAPANを代表し、全国の自治体や教育機関との連携が実現していること、そして多くの支援者の皆さまからの温かいご支援により活動推進したことを心より感謝申し上げます。

2023年4月に設立されたaiEDU JAPANは、本年度で2期目を迎え、米国のaiEDUと連携しながら、日本固有におけるAIリテラシー教育の普及に尽力しております。

近年、生成AIをはじめとするAI技術の進化は著しく、日々新たなサービスや機能が社会に実装されています。今後数年間で、AI技術はさらに発展し、人々の生活や産業において不可欠な存在となることが予想されます。その結果、社会全体の生産性と効率性が飛躍的に向上するとともに、AI技術を適切に活用できる人材がこれまで以上に強く求められるようになると考えています。

こうした時代の変化に対応し、日本の学生が国際社会での競争力を高め、変化の激しい社会を生き抜くためには、AIリテラシーの習得が不可欠です。aiEDU JAPANは、米国aiEDUが開発した教材を基盤としつつ、私たちの強みである「教育分野における学術的知見」を活かし、AIリテラシー向上を目的とした独自のワークショップや教材の開発に取り組んでいます。

本レポートでは、2024年度におけるaiEDU JAPANの活動を振り返り、学生、教育者、そして教育機関を対象に実施したAIリテラシー教育の取り組みを紹介いたします。

aiEDU JAPANは「AI時代に生きていく力をすべての人々へ」をポリシーに、日本全国へAIリテラシー教育を普及することを目指して引き続き活動していきますので、今後ともご支援よろしくお願いいたします。

川村拓 (Hiro Kawamura)

Chief Project Manager of aiEDU JAPANaiEDU JAPANの設立を共に祝えること、日本での教育活動が活発化していることを大変嬉しく思います。

私は、aiEDU JAPANの取り組みによって、日本独自の文化に合わせたAIリテラシー教育が全国へ広がっていく様子に期待を寄せています。

これらの取り組みにより、特に支援が行き届きにくい地域で学ぶ生徒たちが、AI技術を活用する力を身につけて、未来の可能性を広げていくことを確信しています。

私たちaiEDUはaiEDU JAPANと強固に連携して、AIリテラシー教育の現場でさらに素晴らしい成果を生み出すことを心から楽しみにしています。

aiEDU.org Webサイト

Alex Kotran

Chief Executive officer of aiEDU1. はじめに

aiEDU

JAPANは、日本国内の自治体や教育機関と提携して、AIリテラシー教育の普及活動に取り組んでいます。

発足2年目となる2024年度は、前年度の文献及び教材の調査で得た知見を生かし、「AIリテラシー教育を広く実践すること」をテーマとして、学校関係者や自治体の方々にご協力いただき、ワークショップや研修会といった様々な形式で私たちのAIリテラシーに関する学習体験をたくさんの教育者や学生に提供することができました。

🎯 AI時代に生きていく力をすべての人々へ

AIリテラシーはこれからの時代を生きるすべての人に必要不可欠な能力です。aiEDU JAPANは、急速なデジタル化によって、経済や社会の恩恵を享受する機会から取り残されている人々やコミュニティにも、公平で質の高い教育機会を提供することを目指し取り組んでいます。

中高生向け教材開発

授業・教員研修

啓発・研究活動

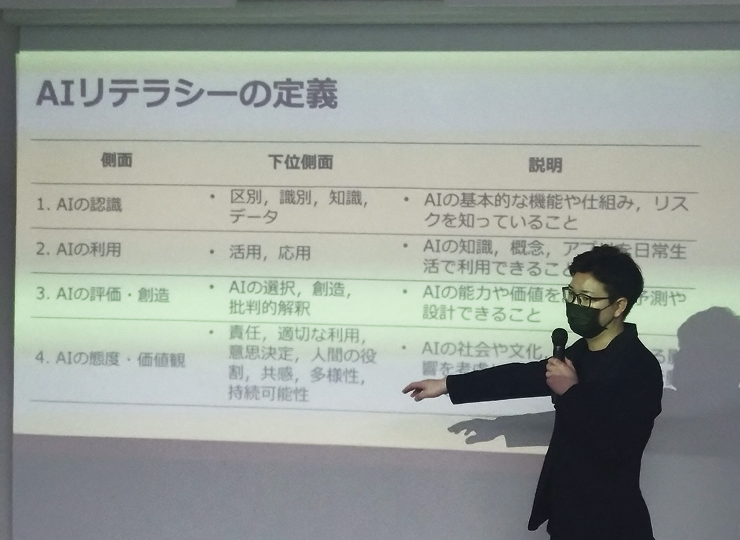

What is AI Literacy

AIリテラシーとは、AIを知り、うまく使いこなすだけでなく正確さや有効性に注意を払い、多様性、倫理面を考慮し、持続可能な社会へ向けて意思決定できる能力を指します。AIリテラシーは認識、利用、評価・創造、態度・価値観の4つの側面からなります。これらをバランスよく持つことが重要です。

| 構成要素 | 内容 |

|---|---|

| 認識 | AIの基本的な機能と、日常生活におけるAIの活用方法を知る |

| 利用 | AIの知識、概念、アプリケーションを様々な状況に活用する |

| 評価・創造 | AIの能力や価値を評価し、AIを活用して予測や設計をする |

| 態度・価値観 | 公平性・透明性・責任・倫理などの人間中心の配慮と同時に、多様性・持続可能性・共感を伴う問題解決をする |

Educational Materials

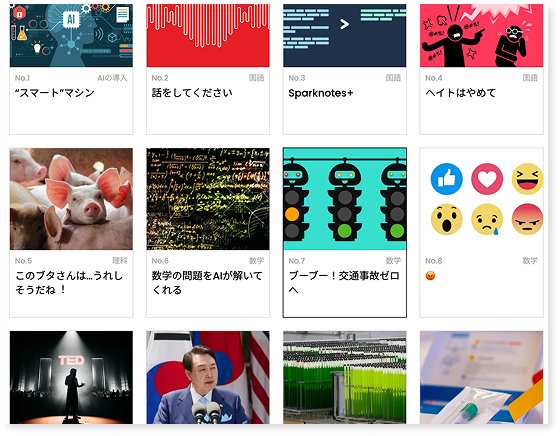

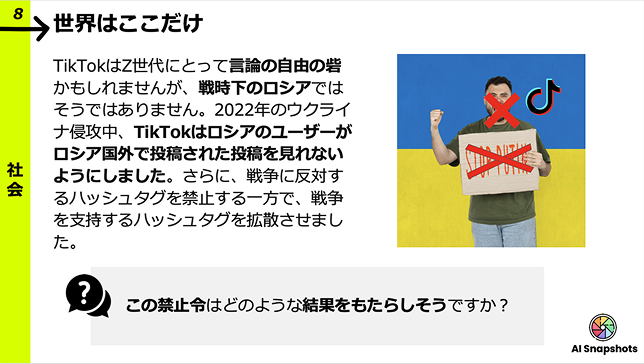

AI Snapshots

AIに関わる問題について議論を深める、180個の問題集。AIの基本概念や影響について理解を深めます。ホームページにて無償提供中。

Intro to AI

プロジェクト・ベースド・ラーニングに基づいた、中長期的な授業用教材。高等学校情報科で使用。

2. 2024年度の取り組み

200名が参加したワークショップ

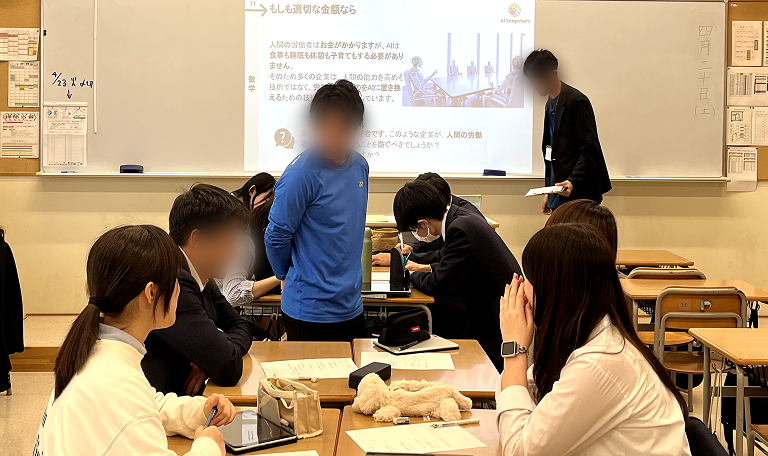

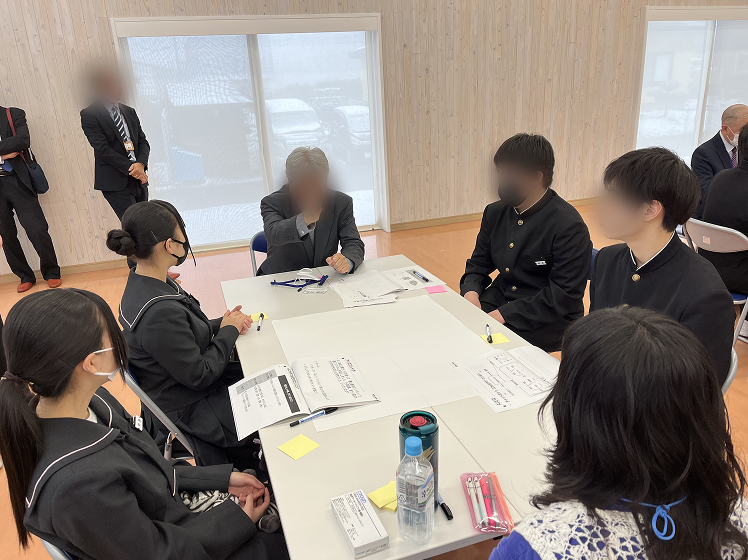

成城学園高等学校にて、AIリテラシーの向上を目的としたワークショップを成城大学グローカル研究センターと共同で実施しました。

aiEDU JAPANが提供している「日本語版AI

Snapshots」を活用して、大学生・大学院生の学生が進行するグループワークに計200人超の生徒が参加しました。アンケート結果ではAIリテラシーの向上が見られました。

大学で初のワークショップ

専修大学にて、大学生を対象にしたワークショップを実施。授業はメディアと教育に関する講義の一環で行われました。

大学教育においてもAIリテラシー教育の重要性を認識する取り組みとなりました。

自治体との連携の強化

北海道木古内町にて、木古内町教育委員会、NTT

Communicationsと共同し、小中学校の教職員を対象に教員研修を実施しました。生成AI研究の一環として、AIリテラシーの向上を目的にAI

Snapshotsを用いてAIに関わる社会課題について議論しました。

近年、地方においても生成AIの教育的利活用に対する意識が高まっている中、本研修は実施されました。参加者から、生成AIの基本知識、活用方法について知るだけでなく、利活用していく上での考慮事項について学ぶ等多くの感想をいただきました。

地方の教育研究所との連携

北海道函館市にて、函館市教育研究所と共同で教員研修を行いました。参加者は、小中学校から高校までの先生と、多様な方にご参加いただきました。

AIリテラシーの重要性だけでなく、AIなどに関わる社会との望まらない問題について、当事者としてこのことの大切さを改めて認識する議論の会となりました。

また、函館市教育研究所さんには、前例の少ない取り組みを快く受け入れてくださいました。このような地方の教育団体との連携がAIリテラシー教育を普及させていく上で重要であることを認識する機会となりました。

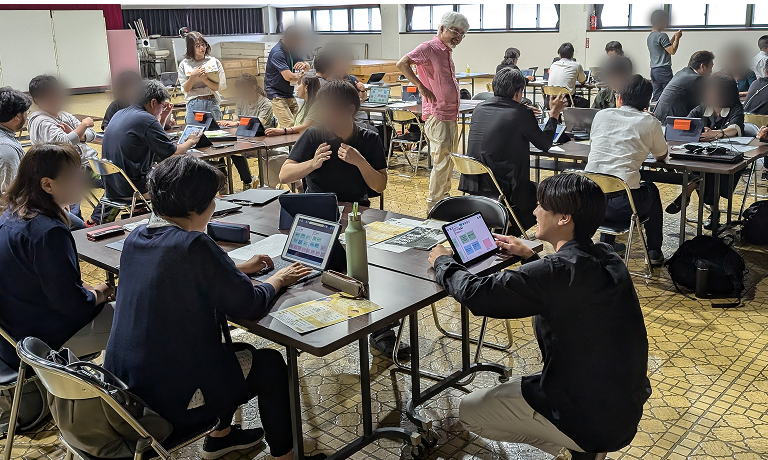

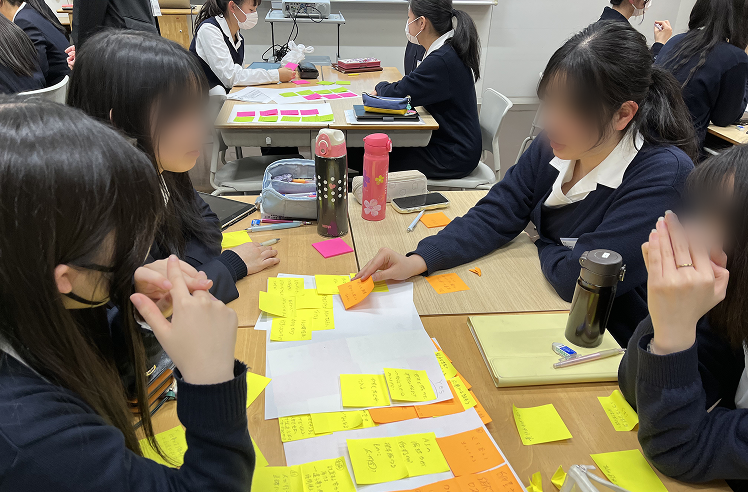

国際学会でのワークショップ

ICOME(国際教育メディア学会)2024にて、学生や研究者を対象としたワークショップを実施。AI Snapshotsを用いて、分野の異なる参加者とAIに関わる問題について議論しました。参加者は、AIリテラシー教育の重要性を認識するとともに、AI Snapshotsのような教材の可能性についても興味を示されていました。

市民向けワークショップの実施

2024年度のはこだて国際科学祭にて、aiEDU

JAPANは学生、教職員、子ども向けの3つのワークショップを開催しました。

学生および教職員向けのワークショップでは、AIリテラシー育成教材である「AI

Snapshots」を使用し、グループで議論を行いました。参加者は多様な専門分野の方々で、様々な視点からAIについて活発な議論が行われました。

また、子ども向けのワークショップでは、Googleの開発した画像認識AIを手軽に作成することができる「Teachable Machine」や、OpenAIが開発した生成AI「ChatGPT」を体験できるコーナーを設けました。13歳以下の参加者に関しては、ChatGPTの利用制限により、保護者の方にプロンプトを入力していただく形で操作を行いました。どのコーナーも大変な盛況を見せ、「AIを身近に感じられた」という感想を多くいただきました。

生成AIの活用に向けて

大東文化大学第一高等学校で教員研修を行いました。第一部では、これまで同様に、AI

Snapshotsを用いてAIに関わる社会課題について議論し、第二部では、ChatGPT、Canva、Sumoといった、AIを活用したアプリを体験していただきました。

プロンプトをどのように工夫すれば、ChatGPTからの回答が変わるのかを体験し、授業設計や校務の効率化の向上を目的としてChatGPTを使用する際に、どのようにプロンプトを与えれば良いかを考える活動を行いました。

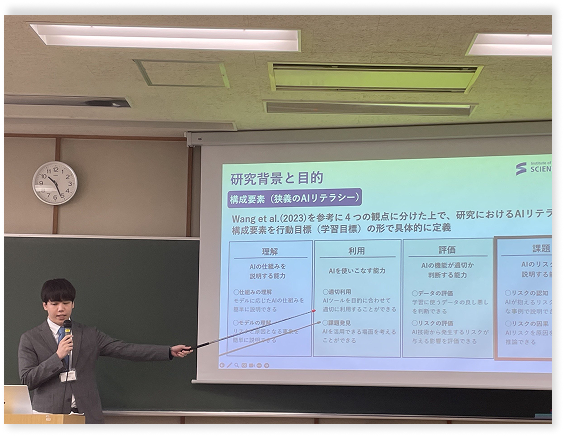

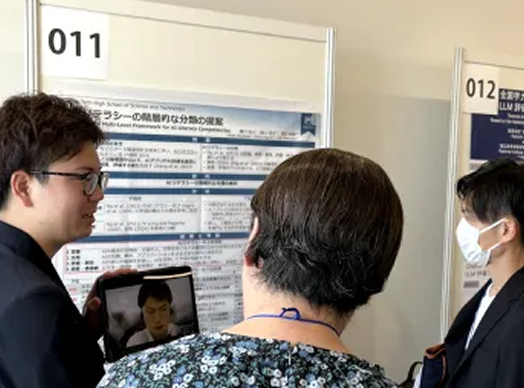

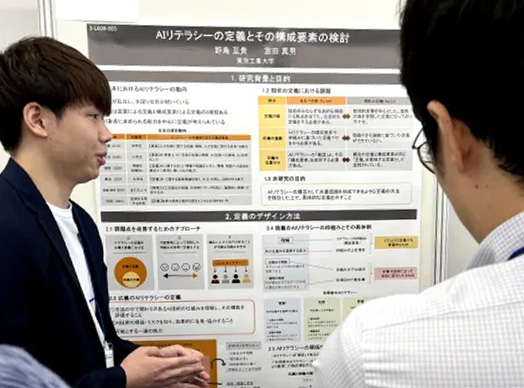

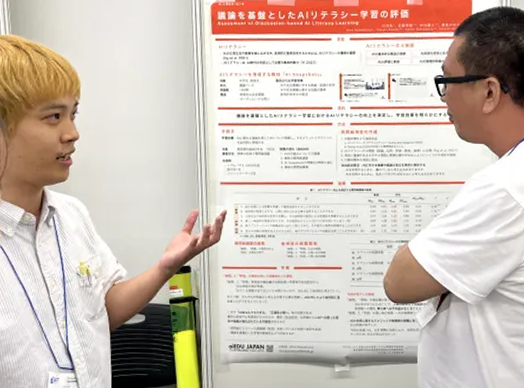

研究成果の公開

日本教育工学会2024年秋季全国大会にて、aiEDU JAPANから3件のポスター発表を行いました:

- 📚 AIリテラシーの階層的な分類の提案:Suggesting a Multi-Level Framework for AI Literacy Competencies

- 🔍 AIリテラシーの定義とその構成要素の検討:Definition of AI Literacy and Examination of its Component

- 📊 議論を基盤としたAIリテラシー学習の評価:Assessment of Discussion-based AI Literacy Learning

学術的知見の共有

東京学芸大学にて、小学校から高等学校の教職員を対象に教員研修を実施しました。「学校教育における生成AIの活用とその可能性を考えよう」と題して、生成AIの基本的な仕組みと活用のためのAIリテラシー学習、教育現場での活用方法について考えることを目的に実施しました。

生成AIの基本的な仕組みや、画像認識や音声認識などの様々なAIについて説明があった後、AI

Snapshotsを用いてグループワークを行いました。

また、aiEDU

JAPANが開発したAIリテラシーの定義、評価指標を説明し、学習内容やスキルについて理解を深めました。

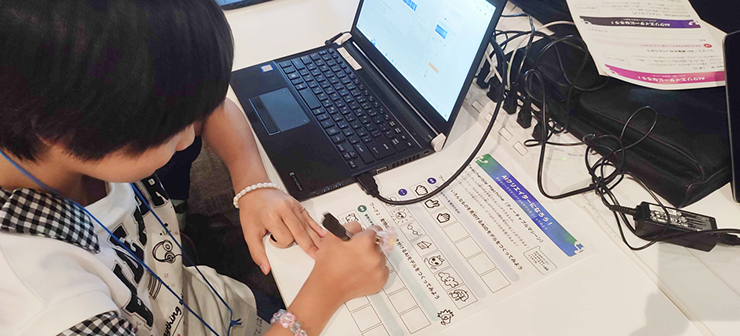

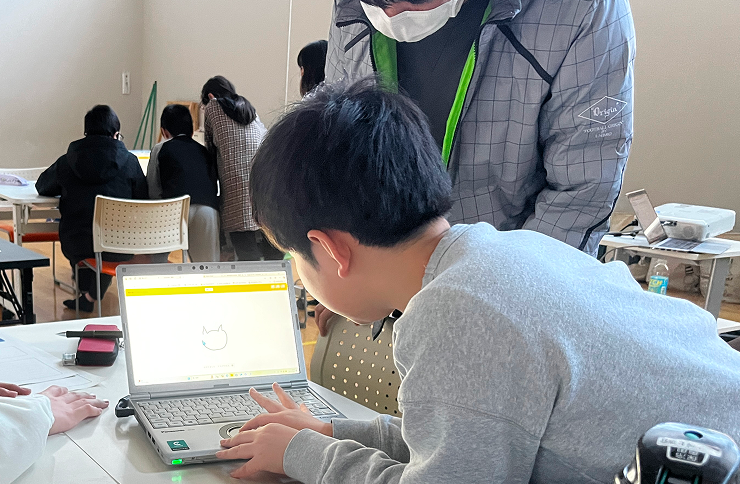

小中学生向けAI講座

函館市にて、小学生高学年から中学生を対象としたAI講座を行いました。AIについて基本的な説明をした後、「Quick Draw」「Teachable Machine」を用いた活動を行いました。

「Quick Draw」を用いた活動では、AIがどのように画像を識別しているかを知り、「Teachable Machine」を用いた活動では、実際に画像認識AIや音声認識AIを自分たちで作ってみることで、必要となるデータの集め方やAIの仕組みと設計方法について理解を深めました。

当初の予想以上に、AIへの興味関心を育むとともに、AIへの理解を深化させる機会となりました。

AIへの理解を高める世代間交流

松前町にて、松前町議会議員研修を行いました。研修会は議員と松前高校の生徒が混ざったグループで進められ、多様な意見が飛び交う場となりました。

議員の方からは、若い世代の意見は刺激的だったなどの意見をいただき、多角的な視点からAIの可能性について理解を深めていただく機会となりました。

サンドイッチ型講演会の実施

名古屋市にある岡山学園女子高にて、講演会「これからのAIの話をしよう」を心豊かな社会を創るための子ども教育財団の協力により実施しました。

講演会はサンドイッチ型で行われ、美馬のゆり教授によるAIとキャリアに関する講演会の後、AI Snapshotsを用いたワークショップを実施し、最後に登壇者と質疑応答を実施しました。Q&Aは白熱教室さながらの盛り上がりを見せました。

参加者からは、サンドイッチ型の講演会へ好評をいただき、ぜひ次も参加したいとの声を多くいただきました。また、保護者の方からも感謝の言葉を多くいただきました。

3. 2024年度 実績概要

学習機会の提供

- 204名の先生方に対する教員研修の実施

- 562名の生徒に対する学習機会の提供

- 16団体との連携によるAIリテラシー教育の実施

カリキュラム開発、研究成果

- AI Snapshots 日本語版の無償公開

- Intro to AIの試験的な実施

- 学術的なAIリテラシーの定義付け、評価指標の開発

4. 授業・研修 実施一覧

授業・ワークショップ

| 日付 | 実施名称 | 参加者数 |

|---|---|---|

| 4月20日 | 成城学園高等学校ワークショップ | 195名 |

| 6月25日 | 専修大学 講義「メディアと教育」でのWS | 13名 |

| 7月16日 | 公立はこだて未来大学 講義「技術者倫理」でのWS | 16名 |

| 8月23日 | ICOME 2024 (International Conference for Media in Education) Workshop | 11名 |

| 12月22日 | 小中学生向けAI講座 in 函館 | 16名 |

| 2025年 | ||

| 2月17日 | 松前町議会議員研修 | 34名 |

| 3月14日 | 南山学園女子部講演会 「これからAIの話をしよう」 | 58名 |

教員研修

| 日付 | 実施名称 | 参加者数 |

|---|---|---|

| 7月23日 | 木古内町 生成AIの教育的利活用に向けた教員研修 | 28名 |

| 8月2日 | 室蘭市教育研究所 教員研修 | 37名 |

| 8月28日 | 大東文化大学第一高等学校 教員研修 | 46名 |

| 12月7日 | 東京学芸大学 教員研修 | 14名 |

5. 参加人数と連携の広がり

地域とともに歩む教育実践で、次世代の育成に貢献する1年となりました。

※2024年度に実施したワークショップやイベントのみから算出した数値

6. 教材の無償公開

議論を通してAIへの批判的視点を養う教材 AI Snapshots全180問をホームページで無償公開しています。教員の方が扱いやすくなるよう、指導案や参考資料、評価シートを追加予定です。

7. 展望

AI技術が社会に広く受け入れられ、生成AIを始め、様々な分野で技術の応用が進んでいます。国内外では、生成AIの登場によりエンジニアが解雇されるなど、AIは我々の生活・仕事に多大な影響を及ぼしつつあります。国内では、教育におけるAIの活用に注目が集まる一方、AIにいつ何を教えるべきかについては注目されていません。この状況は、AIの発展に対して、人々が適切な判断をし、自身のキャリアを構成することを困難にする可能性があります。

aiEDU JAPANは、AIリテラシー教育を全国へ普及させ、すべての人々がAIリテラシーを身につけることができる社会の実現を目指しています。今後も引き続き、教育コンテンツの開発を進め、教員や教育関係者と連携し、AIリテラシー教育の普及に向けた情報基盤の整備を進めてまいります。

8. 組織体制

-

🗂️ 組織班NPO全体の運営や事務管理、方針決定を担う班です。年間計画の策定や定例会議の運営、他班との調整役も務めています。

-

📰 広報班NPOやaiEDU JAPANのウェブサイトの開発および運用を行っています。ウェブ上での無償の教材提供のほか、ワークショップや授業支援、学会活動、ウェブ掲載などのニュース記事も投稿しています。

-

📚 コンテンツ班教材や評価法の開発を担当しています。

-

🧠 AIリテラシー班AIに係るスキルやリテラシーについて、世界各国の最新の動向をまとめています。日本において求められているAIリテラシーを検討し、評価方法の開発も行っています。

-

📸 AI Snapshots班AI Snapshotsの日本語訳や評価基準を日本版にし、日本版プロトタイプを作成し、教師向けのversion 2の実践方法の検討を行っています。

-

💡 intro to AI班情報科における中長期的なAIリテラシー教育を実施するための教材開発を行っています。

-

📊 Project Dashboard班aiEDUが公開しているProject Dashboardの和訳を行い、日本での活用可能性を開拓する班です。

-

🔬 生成系AI活用実践班aiEDUでの公開例が少ない、生生成AIを学校教育で展開する実践方法を開発、実践報告を行う班です。

-

🧒 初等向け教材開発初等教育におけるAIリテラシーの理解促進を目的に、教材開発を行っています。

-

📋 ニーズ・他団体調査今後のコンテンツ開発、改善に向けた動向を取りまとめています。

-

-

※要素をクリックすると説明が表示されます